耳の健康

近年、高齢化やストレス社会を反映して、「耳鳴り」に悩む人達が増えてきました。耳鳴りとは、実際には鳴っていないのに、何かが聞こえるように感じる現象のことで、「耳鳴(じめい)」とも言います。耳は聴覚と平衡感覚を司る器官のため、症状が進むと普段の生活にも支障が出てきます。

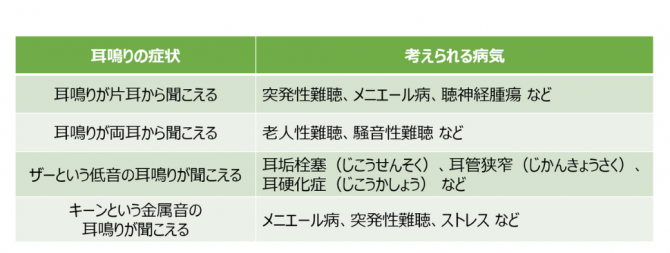

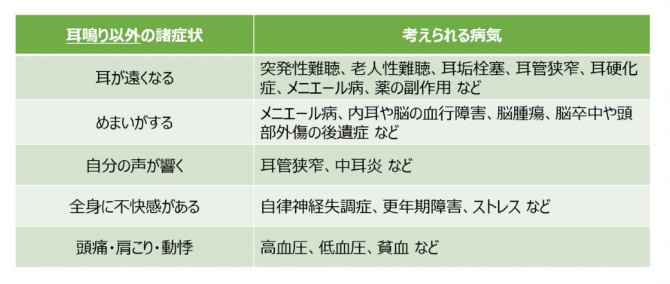

耳鳴りには大きく分けて「他覚的耳鳴」と「自覚的耳鳴」があります。他覚的耳鳴は体の内部に音源があるため、聴診器を当てれば他の人にも聞くことができます。自覚的耳鳴は本人しか聞こえず、その原因は多岐に渡ります。耳鳴りを訴える患者さんの多くは、自覚的耳鳴です。外耳炎や中耳炎、難聴、メニエール病など、耳に原因がある場合はもちろん、高血圧や脳腫瘍、脳梗塞などの病気が原因、その他にもストレスや老化が原因の場合もあります。また、「ブーン」「ボー」「ゴー」といった低い音の「低音性耳鳴り」と「キーン」「ビーン」といった金属音や電子音に似た「高音性耳鳴り」があります。

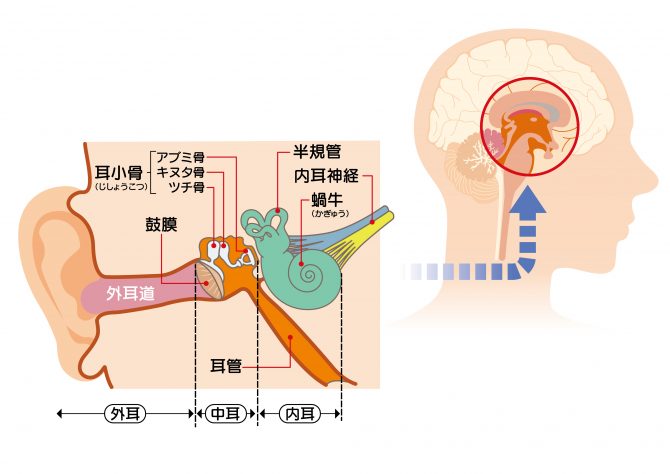

耳鳴りは耳の仕組みや働きと密接に関わっています。耳は外耳・中耳・内耳の3つの部分からなり、まず音が耳の穴を通って内耳にある鼓膜に伝わります。鼓膜が音によって振動し、その振動が耳小骨によって増幅され、内耳の「蝸牛(かぎゅう)」という器官で音を電気信号に変えられ、神経(蝸牛神経)を通って大脳に送られることで「音」として認識される仕組みです。耳鳴りはこのルートのうち、内耳に「異常興奮」が生じて起きると考えられています。しかも難聴やめまいと一緒に起きることが多く、耳鳴りを訴える患者さんの8割以上に難聴があることが分かっています。聞こえにくい音があると、脳に変化が起こります。脳は電気信号が少なくなったことを感知し、聞こえないことを補うために過度に反応し、電気信号を増幅させます。この反応は音が鳴っていない時にも起こり、「音が鳴っている」と勘違いしてしまうのです。耳鳴りは、聞こえなくなった状態を補おうとする脳の反応です。

【耳鳴りが起きる4つの原因】

【1】ストレスが多い

■金属音や電子音のような高い音を感じる

■大きな音が鳴り響くこともある

■耳鳴りだけでなく肩も凝っている

■生活が不規則になりがち

■普段からイライラしやすい

【2】加齢や老化によるもの

■虫が鳴いているような音を感じる

■体に力が入りずらい

■高血圧の傾向がある

■耳が聞こえづらい

■尿トラブルや物忘れもある

【3】水の巡りが滞っている場合

■テレビの砂嵐(ホワイトノイズ)のようなザーザー音がする

■頭がボーっと重だるくなる

■めまいやふらつきがある

■足がむくみやすい

■手足が冷えやすい

【4】風邪や発熱などがある時

■熱が出てから耳鳴りがする

■耳が痛くて辛い

■急に耳鳴りが気になるようになった

■普段は耳鳴りに悩んでいない

■関節痛や頭痛も感じる

【耳の健康を守る栄養素】

耳の健康を守るためには、栄養バランスの取れた食事と耳に良い栄養素の補完です。乱れた食生活は、細胞の老化に繋がるので、「まごわやさしい」に代表される健康的な献立を意識しましょう。

ま(まめ)・・・豆腐や豆腐製品(大豆とその加工品)

ご(ごま)・・・果実類(ごま、くるみ、アーモンド、ピーナッツ など)

わ(わかめ)・・・海藻類(わかめ、ひじき、海苔、昆布 など)

や(やさい)・・・緑黄色野菜、淡色野菜、根菜類

さ(さかな)・・・魚介類(鮭、マグロ、アジ など)

し(しいたけ)・・・きのこ類(しいたけ、しめじ、えのき、舞茸 など)

い(いも)・・・いも類(さつまいも、じゃがいも、いも、里芋、長芋 など)

「まごわやさしい」を意識した健康的な献立には、耳の健康維持に重要な「タンパク質」「ビタミン」「ミネラル」が豊富に含まれています。特にビタミンB群は耳鳴りの治療にも利用される栄養素です。

また、耳鳴りや難聴は自律神経のアンバランスから起こることも確認されています。バランスを整えるにはK・リゾレシチンの摂取が必要です。その他栄養素の触媒(受け皿)としての働きもあるので、栄養素を細胞内に確実に届けるためにも補完しましょう。