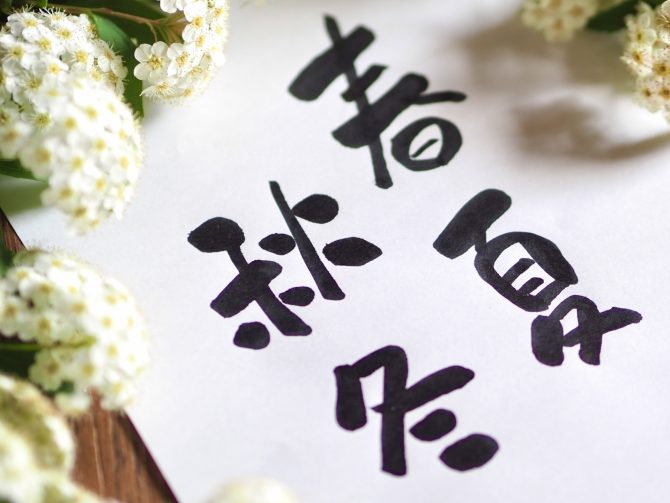

四季を感じて生活を送ろう

日本には「春夏秋冬」の四季があり、季節によって旬の食べ物や風習、行事などを楽しむ習慣があります。3月~5月までを春、6月~8月までを夏、9月~11月までを秋、12月~2月までを冬といいますが、この四季折々の季節を感じ、意識して生活に取り入れることで、健康な身体をつくる源となります。

「春には苦味を食べよ」という言葉があるように、春には身体に溜まった毒素を排出し、これから訪れる厳しい暑さに対抗にできる身体をつくるために、山菜等のあくの強い苦味のある食材が旬の食べ物です。夏には暑気を払うために身体の熱気を取る、スイカやきゅうり、瓜といった水分の多い野菜、果物が多く出回ります。また秋には、冬の寒さに備える身体をつくるために、脂肪の多い木の実(栗や落花生など)や魚が盛んとなり、冬には身体を温める根野菜が多く出回ります。

要するに旬の食材は、その季節にふさわしい食べ物であり、私たちの生活に合わせて、自然が恵んでくれた宝物です。こういった旬の食材を身体の中に積極的に摂り入れることは、細胞を活発にさせ、免疫力を高める、一番の効率の良い食事方法なのでしょう。

日本古来の伝統的な季節行事を取り入れることも、生活にメリハリがつき、楽しく過ごせます。代表的な季節行事をいくつか紹介します。

★1月7日の七草がゆは、お正月の料理で疲れた胃を癒すための昔ながらの習慣です。「せり、なずな、ごきょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」この七草は、日本のハーブであり、ビタミンもたっぷり含まれています。

★2月3日の節分は、春を迎えるための行事で「鬼は外、福は内」と叫びながら、炒った大豆をまいて邪気を祓う習慣です。また年の数だけ豆を食べると、一年病気せずに健康で過ごせるという言い伝えが有名です。

★3月3日の桃の節句は、女の子の健やかな成長を祝う行事で、お雛様は女の子に降りかかる災難や災いを、代わりに引き受けてくれる守り神のようなものとして飾られます。桃の節句を過ぎたら、早くひな人形を片付けないと、婚期が遅れる・・・といった言い伝えもあります。

★5月5日の端午の節句は、鯉のぼりやよろい、兜などを飾り、男の子の出世や成長を祝う行事です。柏餅(柏の葉は「新芽が出るまで葉を落とさない」ことから、跡取りを絶やさない縁起物とされている)を食べ、菖蒲湯に入るという習慣があります。

★7月7日の七夕は、牽牛星(ケンギュウセイ、アルタイル)と織女星(ショクジョセイ、ベガ)が、一年に一度だけ天の川を渡って会うことを許されたという中国の伝説が、日本に伝わり習慣となりました。短冊に願い事を書いて、笹の葉につるし、星を眺めるというロマンチックな風習です。

★8月15日のお盆は、(7月に行う地域もあります)先祖を供養する夏の行事です。この時期には先祖の霊が帰ってくるとされ、親族で集まって先祖を供養する習慣です。夏の風物詩とされている「盆踊り」は、このお盆から始まっており、精霊を迎え供養する踊りでしたが、現在では踊りを楽しむ夏の祭りとして、盛んに行われています。

★中秋の名月、十五夜は、9月7日から10月8日までの間に訪れる満月の夜のことで、豊作を祈る祭りです。満月のように丸い月見団子と、魔除けのススキを供え、月見を楽しみ行事です。

★12月31日の大晦日は、一年最後の日として一年間の厄払いをし、新年を迎えます。大晦日の風物詩である「年越しそば」は、そばのように細く長く、そして腰が強く生きられるようにと、願いを込めた行事です。大晦日の深夜に全国のお寺で鳴らされる「除夜の鐘」は、鐘をつくことで、108の煩悩を一つ一つ取り除き、新年には清らかな気持ちで迎えようという習わしです。

この他にも、日本では四季を通じて、また地方によって様々な行事があります。生活の一部として、こういった習慣を取り入れることで、四季を感じ、皆で感謝し、祝い、楽しむことは、毎日の生活にメリハリをもたらし、心の安定に繋がります。四季を感じて生活を送ってみましょう。